Анализ стихотворения «Элегия» А.С. Пушкина: разбор смысла и формы

Строфический романс «Элегия» А.С. Пушкина — это произведение, которое поражает своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. В нем автор выражает свою боль и грусть, связанные с утратой любимой женщины. Стихотворение состоит из четырех строф, каждая из которых имеет свой особый смысл и форму.

Первая строфа начинается с описания природы, которая отражает внутреннее состояние автора. Он видит, как природа умирает и готовится к зиме, что символизирует его собственную утрату и грусть. Вторая строфа посвящена описанию любимой женщины, которая ушла из жизни. Автор описывает ее красоту и душевную глубину, которые остались в его памяти. Третья строфа — это размышления автора о том, что остается после смерти человека. Он говорит о том, что душа остается жить в памяти близких, и что любовь может преодолеть даже смерть. Четвертая строфа — это заключительная, в которой автор выражает свою грусть и скорбь, но в то же время призывает к тому, чтобы жить и любить, несмотря на все трудности и утраты.

Форма стихотворения «Элегия» также заслуживает внимания. Она состоит из четырех строф, каждая из которых имеет по 12 строк. Стихи написаны ямбическим пятистопным размером, что придает им особую музыкальность и ритмичность. Кроме того, автор использует множество метафор и символов, которые помогают передать его эмоции и чувства.

В целом, стихотворение «Элегия» А.С. Пушкина — это произведение, которое поражает своей глубиной и эмоциональной насыщенностью. Оно является прекрасным примером того, как поэт может выразить свои чувства и эмоции через слова и форму стихотворения.

«Безумных лет угасшее веселье. », анализ стихотворения Пушкина

Стихотворение «Безумных лет угасшее веселье. » было написано Пушкиным 8 сентября 1830 года в Болдино. Александр Сергеевич дал ему жанровое название «Элегия». В это время поэт вторично предложил руку и сердце Наталье Гончаровой и получил согласие. Чтобы привести перед женитьбой в порядок дела, он отправился в имение отца. Там Пушкин вынужден был задержаться на целых три месяца в связи с эпидемией холеры. Это был очень плодотворный период в жизни поэта, вошедший в историю как Болдинская осень.

Основу произведения «Безумных лет угасшее веселье. » составляют философские размышления Пушкина о конце холостяцкой вольницы и новом этапе жизненного пути. «Элегия» состоит из двух частей, контрастных по смыслу. В первой строфе поэт жалеет о минувших днях бурной юности и осознает, что теперь «грядущего волнуемое море» не сулит ему ничего хорошего. Дело в том, что финансовые дела Пушкиных и Гончаровых оставляли желать лучшего. Поэт понимал: ему придется много трудиться, чтобы обеспечить семью.

Промелькнувшая юность вызывает грусть не только потому, что миновала. Чем старше становится поэт, тем больше осознает свои ошибки и потраченное зря время. Печаль об этом становится все сильнее.

Но вторая строфа неожиданно звучит оптимистично. Несмотря на предстоящую жизнь «меж горестей, забот и треволненья». лирический герой верит, что его еще ждут наслаждения, гармония и любовь. Две последние строки стихотворения соединяют грусть первой части и оптимизм второй в красивый заключительный аккорд: «блеснет любовь улыбкою прощальной» .

Позитивный финал не характерен для романтической элегии, но традиционен для Пушкина, который принимал жизнь со всеми бедами и радостями. Источником вдохновения для поэта могло стать любое событие. Чтобы творить, ему нужны перемены в жизни, даже страдания. Поэтому герой провозглашает: «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» .

Стихотворение «Безумных лет угасшее веселье…» – это монолог лирического героя, который полностью отождествляется с автором. Написано оно самым удобным для философской лирики размером – «медленным» пятистопным ямбом с чередованием женских и мужских рифм. Традиционно в подобных стихотворениях поэты применяют высокопарную книжную лексику. Пушкин не нарушил традицию, использовав в тексте следующие слова: «сулит», «минувших», «други», «грядущего», «ведаю», «треволненья». Тем не менее, читается и воспринимается стихотворение легко.

Пушкин весьма оригинально использовал символы романтической поэзии: бурное море, вино, похмелье, закат. Здесь как бы все перепутано. Напрашивается сравнение веселья с вином, а у Пушкина – «смутное похмелье». да еще «угасшее». хотя молодость обычно ассоциируется с рассветом, утром или днем. В то же время с вином сравнивается печаль. Слово «волнуемое» больше подходит к молодости, прошлому героя. А у поэта оно соотносится с «грядущим морем». Но эти несоответствия перекликаются с образами второй строфы и создают цельное впечатление. В будущем поэт станет упиваться не безумствами молодости, а гармонией. Закат жизни будет окрашен любовью.

В произведении «Безумных лет угасшее веселье…» Пушкин не обошелся без своего любимого приема – антитезы. Печаль здесь противопоставлена веселью, смерть – жизни, наслаждения – заботам. Образы первой строфы имеют в основном негативную окраску, а во второй строфе они наполнены позитивом.

Первая часть «Элегии» посвящена прошлому и статична. Поэтому в ней только один глагол – «сулит». Зато есть много эпитетов: «безумных лет», «смутное похмелье», «угасшее веселье», «волнуемое море». Во второй строфе множество глаголов придают размышлениям автора живость и оптимизм: «не хочу умирать», «мыслить», «страдать», «ведаю», «будут», «блеснет». Почти все существительные в стихотворении абстрактны: печаль, труд, горе, любовь, веселье, заботы, вымысел. Это обусловлено глубиной философского обобщения в размышлениях поэта.

Как и большинство стихотворений Пушкина, «Безумных лет угасшее веселье. » удивительно музыкально. Гласные «о», «у», «е» преобладают над глухими и шипящими согласными, а их последовательное чередование создает красивый, задумчивый ритм.

Как известно, в молодые годы Пушкин написал немало романтических элегий. «Безумных лет угасшее веселье. » по праву считается вершиной среди произведений этого жанра.

История создания

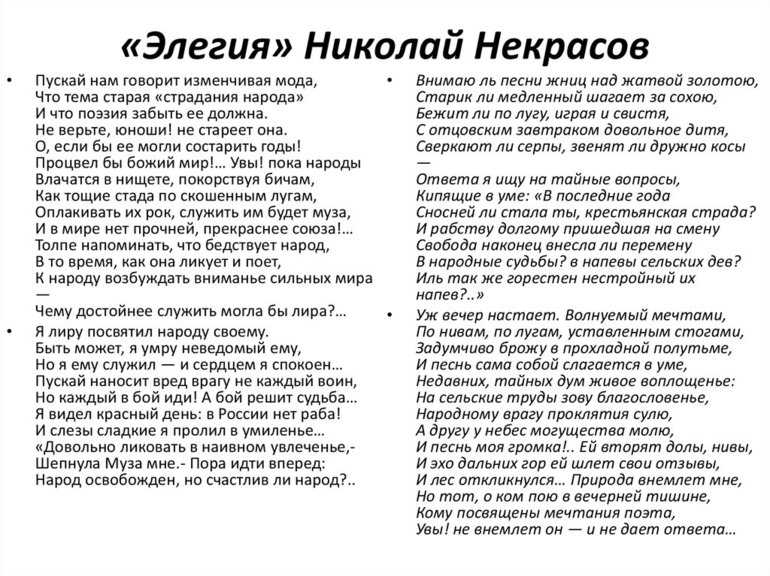

Н. Некрасов с юных лет выступал за свободу народа. Эта проблема стала ведущей в его творчестве. Немногие современники поэта понимали и принимали его идеи. Чаще всего в адрес его стихотворений звучала резкая критика. Поэта это не останавливало, лишь подогревало его бунтарские настроения.

В 1861 г. Крепостное право отменили, но это не принесло народу ожидаемых свободы и счастья. Н. Некрасов продолжал посвящать строки низшим слоям общества и снова находились ярые критики его творчества. В 1874 году поэт написал анализируемое стихотворение. Так он ответил критикам и в художественной форме аргументировал свою общественную позицию.

В стихотворении поднимаются актуальные для того времени и литературы проблемы – жизнь народа по время крепостного права и после него; роль поэта в судьбе народа. Тема раскрывается сквозь призму восприятия лирического героя, который сливается в единое целое с автором.

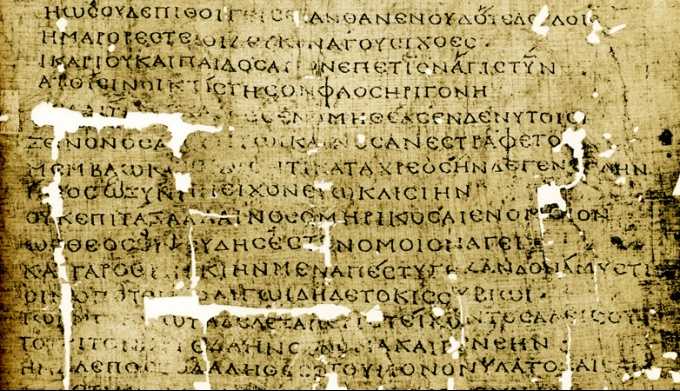

Корпус русской элегии: критерии отбора и состав

Не секрет, что дошедшие до сегодняшнего читателя собрания сочинений, антологии и переиздания — лишь очень небольшая выборка из всей литературной продукции прошедших эпох. Большая же часть напечатанных в журналах начала 19 века стихотворений и повестей давно забыта и может быть названа «архивом» литературы. Из этого «архива» — непосредственно журналов, альманахов и сборников, изданных с 1815 по 1835 — и были собраны тексты, вошедшие в корпус элегий.

Конечно, собрать такую коллекцию — значит долго просматривать источники и перепечатывать оттуда тексты, что будет дольше и сложнее, чем, например, выгрузить уже готовые данные из твиттера. Поэтому исследования, связанные с историческими источниками (а, следовательно, и проблемами их оцифровки), намного более трудоемкие, но, с другой стороны, и более захватывающие: последние 200 лет мало кто обращался к исследуемым вами материалам, а в корпусе они вновь обретут значение и ценность.

Для исследования были выбраны только тексты, которые при публикации назывались «Элегиями». Такой строгий критерий отбора был нужен, чтобы избавиться от влияния современных представлений об элегии: в корпус попало то, что сами поэты или редакторы журналов назвали бы элегией, например, в 1820 году.

Сначала было выделено 509 таких элегий с ссылками на источники, датировками и данными об авторах (все это доступно на GitHub). Однако, поскольку интереснее всего узнать про «эволюцию» жанра — про то, что произошло с элегией за 20 лет ее развития (с 1815 по 1835), — для основного анализа были взяты только 390 элегий с более-менее точными датировками*. В сумме эти 390 стихотворений состоят из 87 тысяч словоформ или 7 тысяч лексем.

Примеры в русской поэзии

Принято считать, что жанр впервые появился в русской поэзии в 1802 г. со стихотворениями Жуковского «Сельское кладбище» и «Элегия». Благодаря им вошло в моду течение кладбищенской поэзии. Уставшему от суеты большого города лирическому герою спокойные сельские пейзажи помогают заглянуть внутрь себя, поразмышлять о вечном.

В стихе «Вечер» приводятся размышления поэта, созерцающего закат и отождествляющего его с затуханием любой жизни. Жуковский описывает хорошо знакомые ему места, но, отдавая дань классической элегии, делает это метафорично. Мгновение сравнивается с вечностью, но не противопоставляется ей, а отождествляется. Такие приемы поэты будут использовать на протяжении всего XIX века.

Русская элегия возникла как оппозиция к рассудочному творчеству классицизма. После долгого перерыва в поэзии начинают выражаться чувства, не скованные никакими рамками. В России элегия окончательно становится любовным жанром. Но любовь не рассматривается сама по себе, а только служит поводом к конфликту с окружающим миром.

Пушкин опубликовал свой первый цикл из пятнадцати элегий в начале 1817 года. Но это были ранние произведения. Самые лучшие свои стихи в этом жанре поэт написал в 1820-х:

- «Погасло дневное светило»,

- «Редеет облаков летучая гряда»,

- «Я пережил свои желанья»,

- «Простишь ли мне ревнивые мечты»,

- «К морю»,

- «Андрей Шенье»,

- «Желание славы».

В зрелых произведениях Пушкина на смену простой грусти приходит настроение философско-раздумчивое. Возникает смирение и принятие жизни как великого дара во всех ее проявлениях. Появляется тема смерти, в некоторых произведениях угадываются тени декабристов, а в последующих стихотворениях прослеживается предчувствие собственной кончины. Все пушкинские герои постигают неизбежность потерь и перемен на жизненном пути.

Контекст и историческое значение стихотворения

Контекст и историческое значение стихотворения «Элегия» А.С

Пушкина имеют важное значение для понимания его смысла и формы. Написанное в 1829 году, стихотворение отражает эпоху романтизма, которая характеризуется стремлением к свободе и индивидуальности, а также к поиску новых форм самовыражения

В этом контексте «Элегия» Пушкина является произведением, которое отражает тему одиночества и утраты, которые были важными для романтической литературы.

Кроме того, стихотворение «Элегия» имеет историческое значение, так как оно было написано в период, когда Пушкин переживал трудный период в своей жизни. В это время он был изгнан на юг России, где он чувствовал себя одиноким и изолированным от своих друзей и коллег. В этом контексте «Элегия» Пушкина становится произведением, которое отражает его личные переживания и эмоции.

Таким образом, контекст и историческое значение стихотворения «Элегия» А.С. Пушкина являются важными аспектами для понимания его смысла и формы. Они помогают нам понять, что стихотворение является не только произведением литературы, но и отражением эпохи и личных переживаний автора.

Специфика элегии

Считается, что основой для появления этого жанра стали поминальные Ионийские песни. Аккомпанировали при их исполнении на флейте. В древнегреческой традиции такую лирику стали декламировать без музыкального сопровождения. Кроме тоски по усопшим в песнях стали появляться и другие темы, в основном политические и философские. Тогда и появился новый стихотворный жанр.

Зародившись в Древней Греции и получив там широкое распространение, элегия была перенята римлянами, как и многие другие достижения эллинистической культуры. Несколько изменившись в Древнем Риме, этот жанр стал более определенным по содержанию, но свободнее по форме. В этот период отличительной чертой элегической лирики стали любовные мотивы.

Создателем жанра в его окончательном виде считается римлянин Гай Корнелий Галл, написавший целых четыре тома стихотворений, посвященных своей любимой. Благодаря ему прочно установилась роль элегии как стихов о страданиях от безответной любви. В литературоведении выделяют также поэтический ее антипод — оду. Она дерзка и горда. В своих трудах такое противопоставление сделал поэт и теоретик классицизма Никола Буало.

Оба этих жанра стремятся показать место человека в мире. Эллегия пытается выразить мысли индивида наедине со Вселенной, а ода показывает взаимоотношения личности и общества. Краткий смысл классической элегии таков: человек терзается от своего одиночества в мире, но осознает, что жить ему помогает любовь. В конце становится понятно, что любовь обманчива, поэтому чувство одиночества усиливается. Вывод прост: жизнь печальна, но жить стоит ради редких мгновений счастья.

Жанр и композиция

Каждая часть «Элегии» представляет собой воплощение смысловых нюансов Некрасова. Его произведение состоит из четырех частей, при этом в строфах прослеживается разное количество строк, что является безусловным новаторским приемом в гражданской лирике и литературе. В своем стихотворении Некрасов использует четырехстопный анапест, а также параллельную рифмовку, что придает произведению уникальный стиль.

Источником вдохновения к написанию известного произведения «Русские женщины» стали воспоминания Марии Волконской, а само оно посвящается женам декабристов. Именно Некрасов в глазах литературных критиков является первым в Российской империи «гражданским поэтом». Внутренние переживания и побуждения склоняют автора обращаться к сюжетам подобной тематики.

Иногда Некрасова могут сравнивать с Лермонтовым, однако второй в своих произведениях большее внимание уделял описанию собственного внутреннего мира и духовного развития, в то время как Некрасов обращался к простым и понятным для всех явлениям. Творческий человек может быть отчасти безумным и эгоистичным, поэтому неудивительно, что обращение к своему внутреннему миру становится сюжетом многих произведений

В этом случае Некрасов может считаться литературным феноменом, ведь его заботили современные проблемы и радости, чувства окружающих его людей. Всеми своими усилиями Некрасов смог породить новое слово в литературе — особый некрасовский язык

Творческий человек может быть отчасти безумным и эгоистичным, поэтому неудивительно, что обращение к своему внутреннему миру становится сюжетом многих произведений. В этом случае Некрасов может считаться литературным феноменом, ведь его заботили современные проблемы и радости, чувства окружающих его людей. Всеми своими усилиями Некрасов смог породить новое слово в литературе — особый некрасовский язык.

Краткое содержание произведения будет полезно тем, кому необходимо написать сочинение по теме либо составить план. Кстати, есть произведение с похожим названием, только написанное Игорем Северяниным. Оно называется «Янтарная элегия».

История создания

Основы своей принципиальной гражданской позиции Некрасов получал с самого детства, положение простого народа беспокоило его с малого возраста. При жизни у поэта было очень мало последователей, однако резкая критика лишь подогревала в нем интерес к написанию новых текстов.

Упразднение крепостного права Некрасов ожидал горячо и трепетно, но его надежды не оправдались — народ так и не обрел свободу, оказался зависим и слаб еще больше. Стихотворение «Элегия» стало логичным и рациональным ответом на критику в адрес писателя.

Автор задает себе множество вопросов и старается дать на них ответы. В то же время он наблюдает за тяжелым бытом русских крестьян, где звонкий смех бодрого ребенка сменяется грустным пением уставшей женщины. Автор продолжает размышлять, и из его мыслей слагается целая песня.

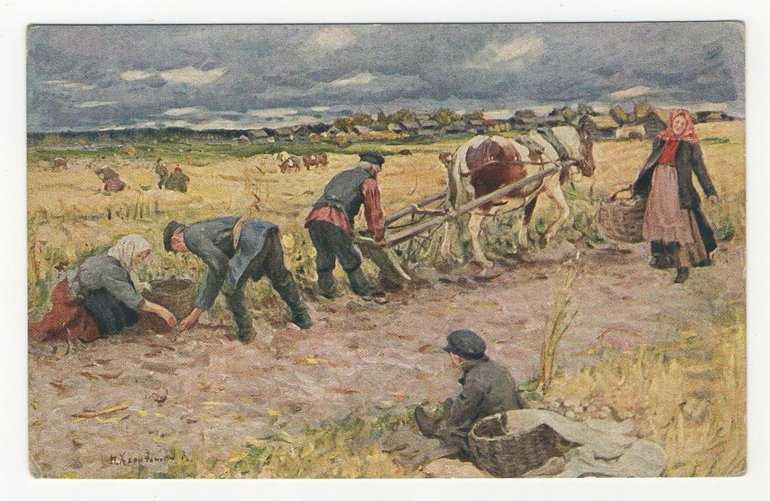

Некрасов восхищается и наслаждается трудом крестьян, видя в этом некую красоту, но его не покидают мысли о возмездии и необходимости наказания для тех, кто каждый день обрекает этих людей на мучения. Логика автора проста — враги непременно получат заслуженное наказание, а друзья — вознаграждение. Не может Некрасов не заметить, как кричит, излучая свою красоту, русская природа на фоне глухого молчания.

Роль «Элегии» в русской литературе и культуре

«Элегия» А.С. Пушкина является одним из наиболее известных и значимых произведений русской литературы. Это стихотворение, написанное в форме элегии, которая является одним из наиболее распространенных жанров в русской поэзии. Элегия – это печальное, грустное произведение, которое обычно посвящено утрате, разлуке или смерти.

В русской литературе элегия занимает особое место. Она была популярна в XVIII веке, когда поэты писали о любви, утрате и смерти. В XIX веке элегия стала еще более популярной, и многие известные поэты, такие как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев и И.А. Бунин, писали в этом жанре.

«Элегия» А.С. Пушкина – это прекрасный пример того, как элегия может быть использована для выражения глубоких чувств и эмоций. В стихотворении Пушкин описывает свою боль и грусть после смерти любимой жены Натальи Гончаровой. Он выражает свою любовь и скорбь, а также свою надежду на встречу с ней в загробной жизни.

Форма стихотворения также играет важную роль в передаче эмоций. Пушкин использует строфу из четырех строк, которая повторяется на протяжении всего стихотворения. Это создает чувство единства и гармонии, а также подчеркивает постоянство чувств, которые испытывает поэт.

Таким образом, «Элегия» А.С. Пушкина – это не только прекрасный пример элегии в русской литературе, но и важный вклад в культуру и историю России. Это произведение, которое до сих пор остается актуальным и волнующим для многих читателей.»

Тема

В стихотворении поднимаются актуальные для того времени и литературы проблемы – жизнь народа по время крепостного права и после него; роль поэта в судьбе народа. Тема раскрывается сквозь призму восприятия лирического героя, который сливается в единое целое с автором.

В первых строках лирический герой рассказывает об отношении его современников к «страданию народа».

«сильных мира»

Постепенно лирический герой переходит к рассказу от своего имени. Он пишет, что посвятил свое творчество народу, поэтому его сердце спокойно. Ему посчастливилось наблюдать за освобождением народа, но радость освобождения была недолгой. Герой скоро заметил, что свобода только формальная, она не изменила жизнь крестьян к лучшему. Он сомневается в том, что видит, поэтому задается вопросом: «Свобода наконец внесла ли перемену в народную судьбу?»

.

Раздумья над «новой жизнью» народа становятся источником для новых стихов о судьбе народа. В них лирический герой пытается найти ответ, но, увы, попытки тщётны.

В «Элегии» реализуется идея о необходимости борьбы за свободу, важную роль в которой играет поэтическое искусство. Также поэт утверждает, что нельзя доверять формальному освобождению, ведь оно не означает наступление счастья и конец борьбы.

Основная мысль

Основной мыслью произведения «Элегия» Александр Сергеевич выделяет то, что для поиска смысла жизни нужно оставаться честным. И в первую очередь честным необходимо быть с самим собой. Вспомнить ошибки прошлого и постараться их анализировать, чтобы не повторять в дальнейшем.

Когда нам кажется, что жизнь закончилась и руки опускаются сами собой, стоит вспомнить о том, что после дождя всегда выходит солнце. Так и в жизни, после любых жизненных неурядиц и проблем, всегда наступает радость. Все в жизни временно, и когда становится совсем тяжело, нужно понимать, что это просто такой период. Он пройдет и наступит белая полоса в жизни, появится снова желание жить и творить, а в сердце обязательно поселится новая любовь!

Элегия в Античной литературе

В Древней Греции в элегии описывались лиричные размышления. Для примера, грустные элегии создавал Арилох (примерно 680–640 лет до н. э.), философские размышления присутствовали в творениях Теогнида (примерно VI век до н. э.), воинственный характер присутствовал у Каллина (примерно первая половина VII века до н. э.), политический – Мимнерм (примерно 630–600 лет до н. э.). Одним из самых лучших писателей элегий выделяют Каллимаха (примерно 310–340 лет до н. э.). Каллимах был ярким представителем александрийской поэзии.

В Древнем Риме элегия изменилась по форме написания, стала немного свободнее. А также элегии стали приобретать любовный характер. Наиболее распространёнными авторами римских элегий были – Пропеций (примерно 50–15 гг. до н. э.), Катулл (примерно 87–54 гг. до н. э.) и Тибулл (I век до н. э.).

Композиция

Стихотворение Некрасова «Элегия» состоит из четырех частей, которые позволяют читателю проследить за движением его поэтической мысли.

- Уже в первых строках поэт заявляет тему страданий народа. Некрасов твердо убежден в ее значимости, несмотря на явное общественное презрение к его попыткам описать бедственное положение простых людей. Не игнорирование страданий, а смелый разговор о них провозглашается по-настоящему достойным делом поэзии.

- Во второй части автор рассказывает, что избрал для себя путь служения народу, потому совесть его спокойна. Отмена крепостного права дала повод полагать, что мучительной крестьянской доле пришел конец, однако скоро стало ясно, что большая часть бывших крепостных по-прежнему оставалась бесправной и финансово зависимой.

- Картины крестьянской жизни, предстающие взору поэта, кажутся идиллическими: жницы стройно поют за своей нелегкой работой, а радостный довольный ребенок спешит доставить отцу в поле завтрак. И все же чуткий наблюдатель замечает, что, несмотря на внешние перемены, тяжелый труд и бесправие простого народа никуда не делись.

- За наблюдениями и раздумьями лирический герой проводит целый день. Он благословляет нелегкий крестьянский труд и видит своим долгом рассказать о нем миру, чтобы заставить мучителей народа опомниться и облегчить его долю.

Прочие проблемы

Не менее важной для автора проблемой были непосильные страдания народа. Некрасов резко критиковал эксплуатацию, осуждал текущее состояние общества, государства, где простой человек сталкивался с угнетением и унижением

Имело место абсолютное социальное неравенство, где каждый представитель общества борется за выживание, в то время как господствующая элита не подает признаков сочувствия и продолжает наслаждаться жизнью.

Появление текстов на подобную тематику никак не было связано с модой того времени, причину их возникновения следует искать в искреннем сочувствии автора. По мнению Некрасова, предназначение писателя имеет серьезный социально значимый характер. Его дело — это звонко гремящий рупор, призывающий людей побороть свой страх, а главная спутница писателя — муза, которая вдохновляет его на обращение к тихим и мирно спящим. В результате возникает вечный вопрос, что же есть счастье.

Служить собственному народу — вот единственная цель, которую преследует Некрасов, ей он посвящает свое творчество. Главное для автора — не изменять своей совести, быть честным с собой, поскольку он понимает, что народ:

- безмолвен;

- спокоен;

- молчалив.

Поэт чувствует, что народ сейчас не сможет его услышать, но автор не отступает от великой идеи, он знает, что это его долг и искреннее побуждение. Он предоставляет судьбе право решить, что будет дальше, в то время он готов выполнять свою заветную цель. По его мнению, лишь судьба решает исход этой тяжелой битвы.

Смысл стихотворения

Первые строки описывают нам веселую жизнь Александра Сергеевича Пушкина. Он вспоминает как ему раньше было весело, как он выпивал на различных вечерах. Эти воспоминания греют ему сердце, однако сейчас он воспринимает их несколько по-другому. Он грустит из-за того, что все это далеко позади. И эту печаль он сравнивает с вином, которое с каждым годом становится все крепче и крепче. Сейчас Пушкин уже в возрасте, поэтому подобная юношеская легкость ему чужда. Это вызывает у него в душе противоречивые чувства.

Далее он думает о своем будущем. Пушкин переживает, что его дальнейшая жизнь будет состоять из труда и горя. Если раньше между своим творчеством он развлекался, то сейчас этого он не может себе позволить. Ощущение старости потихонечку нагоняет тоску в сознание автора.

Однако дальше Пушкин понимает, что он хочет жить. Да, сейчас все будет уже не так, как в молодости, но он уверен, что среди мрачных и тяжелых рабочих дней будут и светлые. Он будет наслаждаться жизнью! Эта мысль озаряет ум поэта, он постепенно увеличивает количество положительного в стихотворении.

Однако свое счастье он наблюдает не в шумных вечерах и алкоголе, а в гармонии и вымысле. Мы понимаем, что творчество стало для Пушкина чем-то больше, чем просто способом получения славы. Написание различных произведений стало смыслом жизни автора, его судьбой и развлечением. Эта мысль вызывает самое настоящее уважение к нему, ведь мало какой писатель мог бы похвастаться подобным. Недаром говорят, что Пушкин — золото русской поэзии!

И завершает работу Александра Сергеевича строки о возможной прощальной любви. В момент написания стихотворения он не был женат. Интересно, что менее, чем через год, он полюбит Наталью Гончарову и возьмет ее в жены. Такое вот пророческое стихотворение!

Вот такой смысл вложил Александр Сергеевич Пушкин в свое стихотворение под названием «Элегия»!

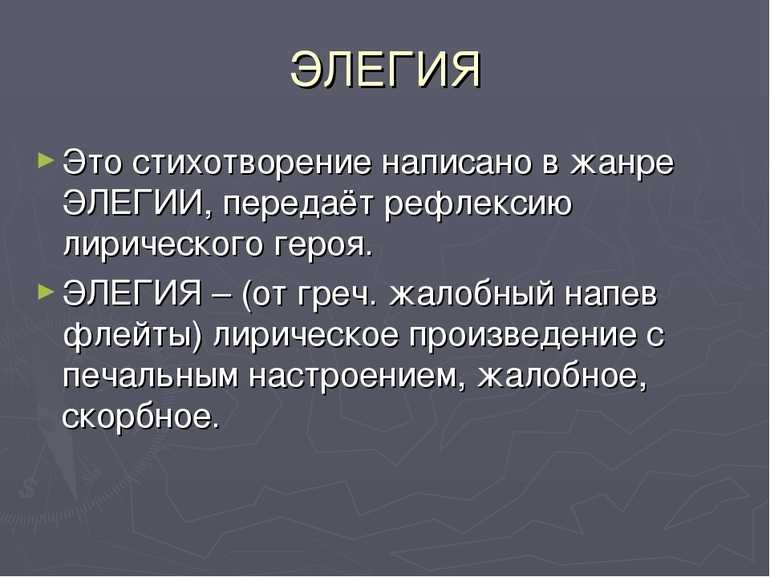

Определение элегии как жанра

Что такое Элегия — это лирическое произведение с печальным настроением. Это может быть жалобное, скорбное стихотворение о безответной любви, размышление о смерти, о мимолетности жизни, а могут быть и грустные воспоминания о прошедшем. Чаще всего элегии пишутся от первого лица.

Элегия (лат. elegia от греч. elegos жалобный напев флейты) – жанр лирики, описывающий печальное, задумчивое или мечтательное настроение, это грустное раздумье, размышление поэта о быстро текущей жизни, об утратах, расставании с родными местами, с близкими людьми, о том, что радость и печаль переплетаются в сердце человека… В России расцвет этого лирического жанра относится к началу XIX века: элегии писали К.Батюшков, В.Жуковский, А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов, А.Фет; в ХХ веке — В.Брюсов, И Анненский, А.Блок и др.

Возник в античной поэзии; первоначально так называли плач над умершим. Элегия основывалась на жизненном идеале древних греков, в основе которого лежала гармония мира, соразмерность и уравновешенность бытия, неполные без грусти и созерцательности, эти категории и перешли в современную элегию. Элегия может воплощать как жизнеутверждающие идеи, так и разочарование. Поэзия XIX века еще продолжала развивать элегию в “чистом” виде, в лирике ХХ века элегия встречается, скорее, как жанровая традиция, как особое настроение. В современной поэзии элегия — это бессюжетное стихотворение созерцательного, философского и пейзажного характера.

Тематика и проблематика текста

При проведении анализа поэтического фрагмента следует обязательно работать по заранее составленному плану, это поможет не нарушить логику изложения материала и не упустить значимые моменты. Кратко описав историю создания, следует переходить к анализу темы и идеи произведения.

«Элегия» представляет собой ответ, полный иронии, адресованный Некрасовым редакционным деятелям, которые обвиняли его в том, что поэт предал гордое звание «творца» и сделал свою музу служительницей «простого мужика», темного и неинтересного крестьянина, погрязшего в пьянство и лишенного собственных мыслей. Некрасов же несогласен с таковым описанием основной части населения его родины, он видит в крестьянской жизни особую прелесть, романтику, гордится этими простыми людьми, необразованными, но изобретательными, находчивыми, ни в коем случае не жалкими и не темными.

Трудности жизни, необходимость работы на барина, конечно, сказались на их быту, но сильную русскую душу эти страдания и переживания уничтожить не смогли. Даже самый бедный русский крестьянин, как полагает поэт, гораздо богаче в духовном отношении, нежели историки вроде Миллера, которые предпочитают не замечать очевидных проблем и наслаждаться своей спелостью.

Специфика композиции

Рассматривая, каково настроение стихотворение «Элегия», следует внимательно перечитать текст и выделить структурно-композиционные элементы, которые помогают разобраться в главной мысли автора. Начинается произведение с риторического обращения к «изменчивой моде» и своему оппоненту — Миллеру, в котором звучат ироничные нотки. Увы, поэт слишком хорошо понимает то, что тематика народных страданий не утрачивает своей актуальности.

Также в композиции текста можно выделить следующие составные части:

- Краткое описание народных горестей: нищеты, покорности, голода, при этом Некрасов использует четкие и образные метафоры, которые помогают понять — ему небезразлична судьба простых людей. Пускай крепостное право и осталось в прошлом, но всех проблем простого мужика «Манифест об отмене» решить не смог. Не зря поэт сравнивает крестьян с «тощими стадами» — при своем богатом потенциале они не могут наладить собственную жизнь и вынуждены влачить жалкое существование.

- Рассуждения и размышления поэта и его собственной роли в становлении «народного счастья». Он «лиру посвятил» своему народу, служил ему и сердцем, и творчеством, не ждал ничего взамен, мечтая о том дне, когда крестьянство обретет долгожданную свободу. Но, дождавшись, разочаровался: рабство оказалось отменено лишь формально, крестьяне по-прежнему остались зависимыми от своих бывших помещиков.

- Горестные размышления поэта о том, а возможна ли в целом свобода народа, смогут ли простые люди обрести подлинное счастье. В этой части можно найти все признаки трагического жанра.

- Описание единства лирического героя с природой, которая, как и он сам, надеется на наступление благодатных времен и народное счастье.

https://youtube.com/watch?v=UxuY-Y0fsrM

Жанровое своеобразие

Жанр стихотворения — элегия, грустный поэтический жанр, который часто использовали романтики для выражения своих сокровенных мыслей. Для элегии характерны песенные напевы, не зря из большого количества подобных произведений были созданы печальные песни, по звучанию приближенные к народным. Некрасов использует этот жанр для того, чтобы передать — ему небезразлична судьба крестьянства. Не зря в тексте упоминаются «песни жниц над жатвой золотой», горестные напевы сельских дев.

Поэт отошел от традиционного понимания элегии, внес в жанр свое понимание, передал собственное отношение к происходящему — несмотря на обретенную «свободу», народ счастья обрести пока не смог.

Вместе с тем, автор не утрачивает надежды на то, что рано или поздно справедливость восторжествует и все неравнодушные к судьбе родины смогут увидеть то, как крестьянин поднимается с колен и получает возможность честно трудиться на своей земле. Не ради обогащения помещиков, а ради собственной семьи.

Композиция

Композиционно это очень интересное стихотворение. Построена композиция на антитезе – в первой и второй строфе описывается жизнь и смерть.

Первая строфа представляет собой переосмысливание прожитых лет и подведение итогов. Поэт придается воспоминаниям о тех временах, когда он был окружен весельем. С каждым прожитым годом воспоминания становятся тяжелее, как груз прожитых лет опускается на плечи. Весь прожитый путь не приносит ему радости и удовлетворения. Он пытается угадать, что ждет его впереди, но будущее кажется ему совсем нерадостным.

Предчувствие какого-то несчастья, смерти начинает преследовать его.

Во второй строфе мы начинаем видеть антитезу жизни и смерти. Играя на контрасте, автор показывает цену жизни для его лирического героя. Он боится смерти и не хочет умирать.

Он готов и дальше нести свой тяжкий крест поэта, творить и быть непонятым, бороться за свободу слова и справедливость. Все это он предпочитает смерти.

В последних строках произведения мы можем видеть то, что настроение лирического героя становится намного лучше, он успокаивается и готов для новых влюбленностей и творений.

Название автор выбрал такое не зря, он изначально сообщает читателю, о чем будет произведение. Оно соответствует жанру и является своего рода анонсом содержания.

Судьба жанра в XX веке

Революционные события начала века возродили жанр, но это может показаться странным только на первый взгляд. К поэтам приходит новое видение течения времени, его бесспорной власти надо всем в мире. И хоть по-прежнему в стихах оплакиваются утраты близких, становится заметно, что это тоска не только по отдельным людям, но и по целой эпохе. В элегиях Ходасевича, Ахматовой и Введенского видна боль глобальной утраты.

Во второй половине XX века элегия начинает уходить в прошлое. Глобальные перемены в послевоенном мире затронули все сферы жизни, в том числе и литературу. Начинается эпоха смешения жанров. Элегия уступает место внежанровой поэзии.